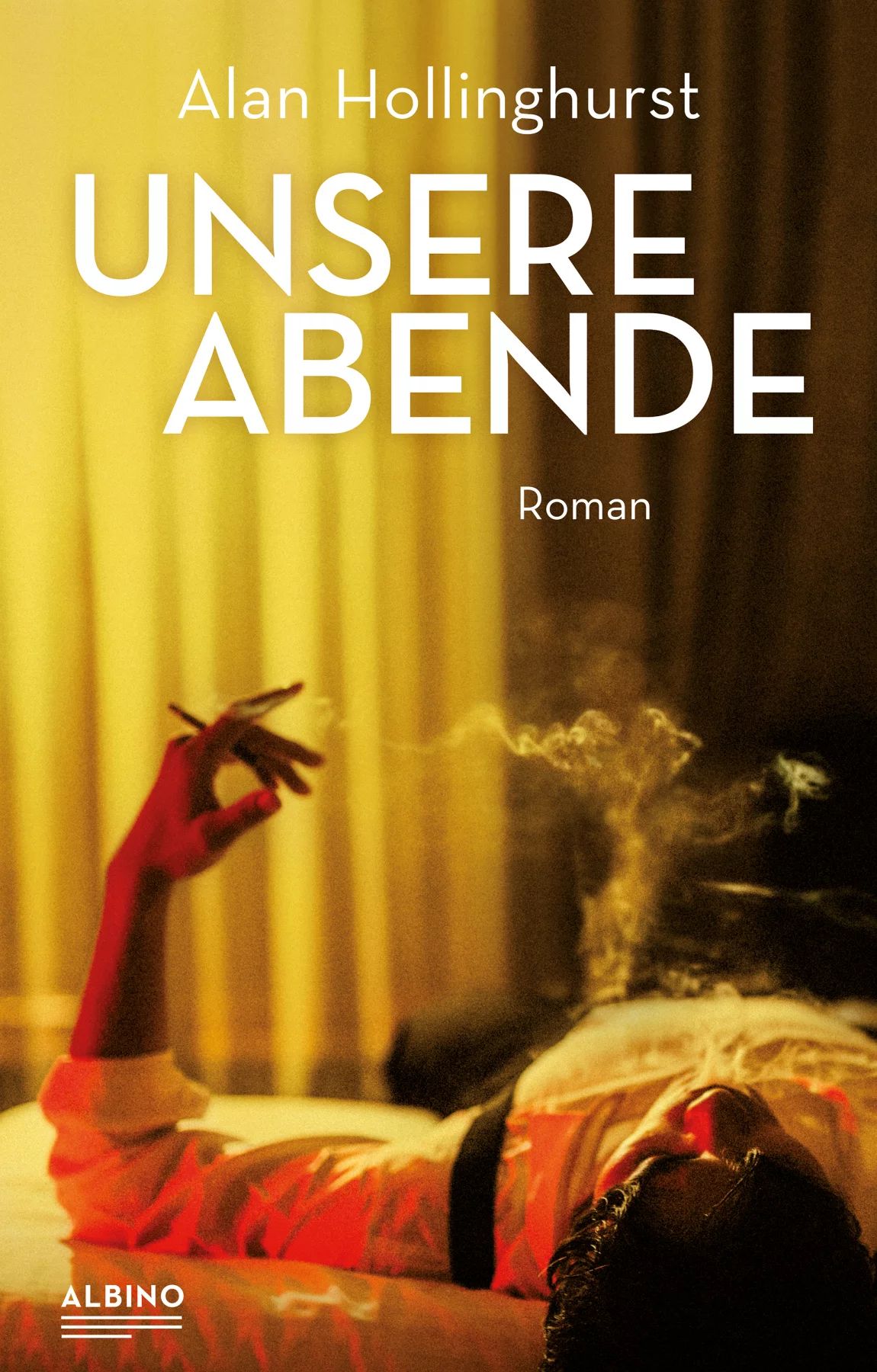

Unsere Abende

Von Alan Hollinghurst

Aus dem Englischen übersetzt von Joachim Bartholomae

Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen, 620 Seiten

Veröffentlichung: September 2025

Unsere Abende

Ein burmesischer Vater, den er nie kennengelernt hat; eine englische Mutter, die ihn gegen alle Widerstände der spießigen Sechzigerjahre allein großzieht; ein reicher Mäzen, der ihm ungeahnte Möglichkeiten eröffnet – das sind die Koordinaten, zwischen denen sich das Leben von Dave Win entfaltet. Doch auch die Liebe zu Männern und die Leidenschaft fürs Theater prägen seinen Weg. Und dann ist da noch sein Schulkamerad Giles Hadlow, der später als Brexit-Politiker Karriere macht und immer wieder Daves Werte und Ideale attackiert.

„Unsere Abende“ ist Dave Wins Lebensbericht. Der Roman verfolgt seine Entwicklung durch ein halbes Jahrhundert. Mitreißend und bewegend erzählt Alan Hollinghurst über die Höhen und Tiefen im Dasein eines Menschen, der sein Vorankommen „einem Chaos aus Privilegien und Vorurteilen“ verdankt.

BIOGRAFIE

Alan Hollinghurst (*1954 in Stroud, England) ist einer der bekanntesten britischen Schriftsteller der Gegenwart. „Unsere Abende“ ist sein siebter Roman. Zu seinen bekanntesten Werken gehören „Die Schwimmbad-Bibliothek“ und „Die Schönheitslinie“. Für letzteres wurde er 2004 mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Außerdem erhielt Hollinghurst u. a. den Somerset Maugham Award und den James Tait Black Memorial Prize for Fiction. Er lebt in London.

LESEPROBE

Auszug aus „Unsere Abende“

Keine Proben heute Morgen, also sind wir im Bett geblieben – ans Kopfende gelehnt haben wir Tee getrunken und unsere Handys nach Meldungen über Mark durchsucht. Warum wir das Bedürfnis hatten, sie zu lesen, kann ich nicht genau sagen: Einen berühmten Menschen zu kennen, macht einen vielleicht zum Teil seiner Geschichte, und man möchte, dass diejenigen, die diese Geschichte erzählen, deren Kern erkennen und sie richtig wiedergeben. Der kurze Beitrag am Ende der Nachrichten gestern Abend war ernst, aber oberflächlich gewesen, fünfundvierzig Sekunden von einem jungen Korrespondenten, der keinen persönlichen Bezug zum Gegenstand der Meldung hatte.

Es war verwirrend, auf diese Art vom Tod eines Freundes zu erfahren. Ich stellte den Ton aus, Richard legte den Arm um mich, und wir saßen da, ohne etwas zu sagen, während es mit Cricket und dem Wetterbericht weiterging. Richard hatte Mark nur einmal getroffen, an dessen neunzigstem Geburtstag beim Dinner in der Tate, wo zweihundert Gäste in einem Saal Platz nahmen, in dem aus diesem Anlass die von ihm gestifteten Werke gehängt waren. Mark sah geschwächt aus und klang auch so, als er seine Rede hielt, aber wir waren alle auf seiner Seite; er war bescheiden und großzügig, brachte einen Toast auf Cara aus, die einen Tag älter war als er. In unserem kurzen Gespräch danach war ich nicht sicher, ob sie verletzt oder erleichtert waren, dass Giles nicht gekommen war.

Mark Hadlows Lebensgeschichte kennzeichnete aus Sicht der Presse ein ärgerlicher Mangel an Skandalen – er war ein moralisch denkender Geschäftsmann, ein bedeutender Philanthrop, siebzig Jahre lang mit derselben Frau verheiratet; kein Eremit, vielmehr ein „freigiebiger Gastgeber“, aber ohne Affinität zum Rampenlicht: Es hieß, er habe sowohl den Ritterschlag als auch die Peerswürde abgelehnt, und keine der Galerien und Museen, die von ihm gestiftete Kunstwerke zeigen, trägt seinen Namen. Anlass zum Klatsch geben allenfalls seine Kinder. Über Lydia gibt es nicht viel zu sagen, außer dass sie oben ohne in einem Warhol-Film aufgetreten und vor fünf Jahren in Frankreich bei einem Autounfall gestorben ist. Giles dagegen ist natürlich in aller Munde, und er verkörpert so rigoros das Gegenteil all dessen, wofür sein Vater stand, dass Marks Lebenswerk von der zerstörerischen Karriere seines Sohnes überschattet wird.

„Mark Hadlow, der millionenschwere Vater des Brexit-Ministers, verstorben“, schrieb die Times, während die Mail Giles’ Namen am Anfang des Titels platzierte: „Giles Hadlows Vater stirbt mit 94.“ Das Foto der beiden, verlegen Seite an Seite stehend, stammt aus den 1980ern. Es wäre verrückt zu behaupten, Giles habe Mark getötet, aber ich fragte mich, was er jetzt wohl empfand – noch immer Trotz oder eine Art schuldbewussten Kummers?

„Wirst du Cara anrufen?“, fragte Richard.

„Das sollte ich, ja“, sagte ich, doch die Frage gab mir zu denken: Wir waren seit langem unverbrüchlich befreundet, aber ich scheute mich, sie anzurufen. „Vielleicht schreibe ich ihr auch einen Brief“ – doch dann merkte ich, dass es fast schon zu viel zu sagen gäbe. Ich schaute zum Spiegel hinüber, in dessen Rahmen unser Abbild aussah, als befänden wir uns in einem größeren und schöneren Raum. „Geld zu haben und nur Gutes damit zu tun – wie selten das ist.“

„Ich wüsste nicht, dass es sowas überhaupt gibt“, sagte Richard.

Ich dachte vage an all das, was Mark für mich getan hatte, selbst vor unserer ersten Begegnung in Woolpeck, als ich noch Teenager war. Ich rief mir das Bild meiner selbst an diesem sonnigen Nachmittag in Erinnerung, meine Angst als Selbstbeherrschung verkleidet, meine Klugheit vor den Leuten, die sie zu erkennen hofften, hinter Anspannung versteckt.

„Man kann wirklich behaupten“, sagte ich, „dass er mein Leben verändert hat.“

Ich kann auf Befehl weinen, vor der Kamera oder auf der Bühne, Abend für Abend, aber jetzt überraschte es mich selbst. „Ich kann mir nicht vorstellen, wo ich ohne ihn jetzt sein würde.“

„Oh, Schatz …“, sagte Richard und streichelte mir tröstend den Rücken. „Manchmal glaube ich, er war wie der Vater, den du nie hattest.“

„So nah sind wir uns nie gewesen“, sagte ich, skeptisch bei diesem Gedanken. „Es war ganz einfach Glück – wenn ich das Hadlow-Stipendium nicht bekommen hätte, wäre ich nie auf diese Schule gegangen.“

„Und du hättest niemals Giles kennengelernt.“

Ich dachte an das, was Mum gesagt hatte, kurz bevor sie starb, als der Wahlkampf begann: „Allein der Gedanke, wir könnten alle der Gnade deines schrecklichen Freundes ausgeliefert sein!“

„Sie werden nicht gewinnen, Mum“, sagte ich.

„Nun ja, mich wird es nicht betreffen“, sagte sie, „ich bin dann nicht mehr da, aber du – und Richard …“

Ich schaute wieder in den Spiegel, auf die zwei alten Männer im Bett. Nun ist Mum nicht mehr da, und Mark nicht mehr da, und wir sitzen hier – mit Giles überall in den Zeitungen, überall im Land, der unsere Zukunft und unsere Hoffnungen zerfetzt.

***

Abends fand ich online ein Foto von Mark, das aus der Zeit stammen musste, als ich ihn kennenlernte; es ist so wohltuend atemberaubend, als sähe man ein unbekanntes Foto von sich selbst in jungen Jahren: Ich hatte vergessen, dass ich ihn als einen solchen Mann gekannt habe. Sein Mund vermittelt den Eindruck von Entschlossenheit, sogar Ungeduld, was durch die großen, irgendwie lustigen braunen Augen bekräftigt wird.

Seine Art, engagiert und aufmerksam zu sein, passt zu seinem Bedürfnis, sobald das eine erledigt ist, zum Nächsten überzugehen. Die an Liebe grenzende Nähe, die ich als Kind für ihn empfand, hält an und kehrt zu mir zurück durch die beständige Zuneigung der späteren Jahre, als sie in erster Linie die Gestalt verlässlicher Freundschaft annahm.

Wenn man seine fünfziger und sechziger Jahre erreicht, gehen die Vaterfiguren verloren – diejenigen, die das eigene Leben zugelassen, ermöglicht und miterlebt haben –, und niemand kann sie ersetzen. Roland, Raymond, Mark waren fort – und keine Aussicht für mich, selbst zur Vaterfigur zu werden.

Meine beiden Patensöhne sind erwachsen, verheiratet und inzwischen selbst Väter, wir kennen uns kaum; unsere seltenen Treffen sind von grandioser Herzlichkeit, wir umarmen uns heftig und grinsen über die Kluft hinweg, die sich zwischen ihren Leben als Geschäftsmänner und meinem als schwulem altem Irgendwas auftut. Mir wird großer Respekt erwiesen, und meine fragwürdigen Erfolge werden auf ermutigende Weise gewürdigt, beinahe so, als wäre ich ihr Patenkind. Ansonsten gebe ich Unterricht, und wenn ich ein Engagement habe, traktiere ich die jungen Schauspieler mit Theatertratsch aus alten Zeiten und erschleiche mir gelegentlich Proben mit ihnen hinter der Bühne. Meine Wärme ist eher kameradschaftlich als väterlich – oder amourös: Vor ein paar Jahren fiel mir auf, dass meine Flirtversuche eher beängstigend als verführerisch wirkten.

Jetzt habe ich seit zwei Wochen Proben für Bajazet am Anvil – wir treffen uns in einem Raum am Ende der Straße, hinter einer schäbigen blauen Tür zwischen einem Schlachter und einem Antiquitätenladen („So sieht zeitgenössisches Theater nun mal aus“, sagt Richard). Ich spiele den alten Acomat, den Großwesir, eine dankbare Rolle, und frage mich, wann ich ´ zum ersten Mal gesagt habe: „Ich spiele den alten Soundso“ – das muss schon ein Weilchen her sein. Der Mann vom Telegraph sagte letztes Jahr, ich würde „den goldenen Herbst meiner Laufbahn genießen“, auch wenn es mir eher vorkommt wie eine glückliche Abfolge von Charakterrollen, mit denen man Eindruck schinden kann. Die Regisseure haben beschlossen, dass sie mich gebrauchen können, und mein Agent Martin hat sich angewöhnt,

so zu tun, als habe er schon immer an mich geglaubt.

Normalerweise wäre ich jetzt textsicher – niemals schon vor den Proben, wie Ray mir vor vierzig Jahren beigebracht hat: Am besten „versiegelt“ man die Verse in den ersten ein oder zwei Wochen, wenn man sie mit anderen Schauspielern spricht. Ich eröffne das Stück und habe sechs Seiten Blankvers in den ersten zehn Minuten – kompliziertes Zeug über Verschwörungen, Armeen und Imperien, das die Zuschauer in ihrer anfänglichen Unwissenheit begierig aufnehmen werden, wohl wissend, dass ihr Abend davon abhängt. Es gibt nur mich und meinen Vertrauten Osmin, gespielt von Keith Mackle, einem jungen Schauspieler gemischter Abstammung (Glasgow, Ghana), der mich in seiner Attraktivität und Aufmerksamkeit an Hector erinnert; und er behält immer die Geduld, wenn mir Text eingesagt werden muss (wir sind ja noch am Anfang) oder wenn ich aus Versehen in einer späteren Rede über die babylonischen Truppen lande. Tatsache ist, mein berühmtes Gedächtnis ist nicht mehr das, was es war. Ich kann mich genau an gestern erinnern, und an ein Ereignis vor fünfzig Jahren mit frischer und unerwarteter Klarheit, aber eine kleine mentale Glaskörpertrübung verwischt die letzte Woche und löscht sie halb aus. Zu Anfang lasse ich mein Skript auf dem Stuhl liegen, dann hole ich es und trage es mit mir herum, als wäre ich jemand anderer.

***

Ich habe Cara dann wirklich einen Brief geschrieben, aber nichts von ihr gehört, erst in der letzten Woche des Stücks rief sie an. Sie war ganz offen und erzählte mir, dass sie Krebs gehabt hatte, eine Operation an der Speiseröhre, sechs Wochen bevor Mark starb. „Ich klinge anders“, sagte sie, „ich weiß“. – „Finde ich nicht“, sagte ich mit einer Art von Ritterlichkeit, für die sie noch nie zu haben gewesen war. „Oh“, sagte sie, „wie nett von dir, das zu sagen.“ Ich empfand ihre Art zu Sprechen ganz leicht verändert, oder gehemmt, und auf ältliche Weise bemüht. Sie fragte: „Kannst du morgen zum Mittagessen kommen? Oder irgendwann sonst, im Grunde …“, eine unerwartete Leere. Ich ging drei Tage später hin, und zwar allein.

All meine zarten Erkenntnisse über Mutter in ihren letzten Jahren standen mir jetzt zur Verfügung, wie auch die Kompetenz im Umgang mit sehr alten Leuten, die ich bei ihr erworben hatte. Aber natürlich war Cara nicht Mum. Bei Cara zählte Offenheit, nicht Intimität und deren Duldung von Schwächen; außerdem hatte sie Leute, die für sie sorgten. Ich wurde von einer stillen jungen Frau ins Haus gelassen, die mir den Mantel abnahm und mich zum Salon führte, mit seinen hohen Fenstern zum Garten und den großen abstrakten Gemälden, die sich über den weißen Teppich hinweg anschauten. Cara saß am Kamin, ihre Brille auf der Nase, offenbar schrieb sie eine SMS; mit gerunzelter Stirn hackte sie auf die Buchstaben ein. Das gab mir einen Moment, sie genau zu betrachten – die weite weiße Stirn, den roten Turban um ihren Kopf, den Seidenschal um ihren Hals, den Mund, der an der rechten Seite leicht eingezogen war, das eckige, wohlbekannte Gesicht, sowohl sanfter als auch karger.

„Hallo!“, sagte sie, mit berührender Wärme, ohne aufzusehen, dann tippte sie auf Senden und reichte mir die Hand. Ich ging zu ihr und küsste sie auf die Wange; und sie fasste währenddessen eine Sekunde lang meinen Arm.

„Du trinkst nicht, ich weiß“, sagte sie.

„Nun“, sagte ich, „ich trinke nicht viel.“

„Ich meine, sag, was du möchtest. Ich kann gerade nicht.“

Das Mädchen schwebte herbei. „Vielleicht einfach ein Wasser?“, sagte ich. Das nahmen wir dann beide, und ich setzte mich hin und wir sahen einander an. Mein Gesichtsausdruck war freundlich, hoffte ich, und fröhlich, ihrer irgendwie unbeteiligt – ich konnte nicht einschätzen, womit sie anfangen würde.

„Konntest du arbeiten?“, fragte ich.

„Oh, ich kann jetzt nicht malen“, sagte sie und hob irgendwie schüchtern die Hand, mit großen, weißen Knöcheln und Fingern, die sie nicht richtig strecken konnte. „Ich zeichne ein wenig, aber damit hat’s nicht viel auf sich.“

„Wie schade“, sagte ich. „Ich habe deine Arbeiten in guter Erinnerung.“

„Du warst diesbezüglich immer sehr freundlich“, sagte sie.

„Nun, nicht nur ich“, sagte ich, obwohl mir klar war, dass sie mir vor allem deshalb gefallen hatten, weil ich Cara kannte.

Ich wollte wissen, wie Marks Beerdigung gewesen war, aus einer merkwürdigen Mischung von Gründen – Neugier, und Bedauern, nicht dabei gewesen zu sein, und dem scheußlichen, schwer einzugestehenden Gefühl verletzter Eitelkeit, weil ich nicht eingeladen war. „Oh, wir waren im kleinen Kreis“, sagte Cara. „Mark wollte es so.“

„Das verstehe ich gut.“

„Und mir ging es nicht gut, mehr hätte ich nicht verkraftet. Es war wirklich nur die Familie – und drei oder vier andere.“

„Natürlich“, sagte ich beiläufig.

„Es wurde Bach gespielt, und etwas Rameau, glaube ich. Marks alter Freund Mike Kidstow, du weißt schon, hat die Rede gehalten.“

„Ja, ich weiß, wen du meinst“, sagte ich. „Begegnet bin ich ihm nie.“

„Keine Kirchenlieder oder so, natürlich. Giles hat kurz etwas gelesen.“

„Ah, ich hatte mich schon gefragt …“

Sie sah mich an. „Er redet sehr gut.“

„Ja, das tut er“, sagte ich und wagte hinzuzufügen: „Er hat ja genug Übung darin.“

„Nun, mehr war nicht, Dave, natürlich konnten wir keine Massen einladen, bei diesem Presserummel.“

„Nein, das leuchtet mir ein.“

„Die Fotografen wurden nicht ins Krematorium gelassen.“

„Oh, das war gut.“

„Ich meine, die waren ja nicht wegen Mark gekommen … Wir sind in einem Blitzlichtgewitter davongefahren.“

Sie hob die gekrümmte Hand, um die Augen zu beschatten …