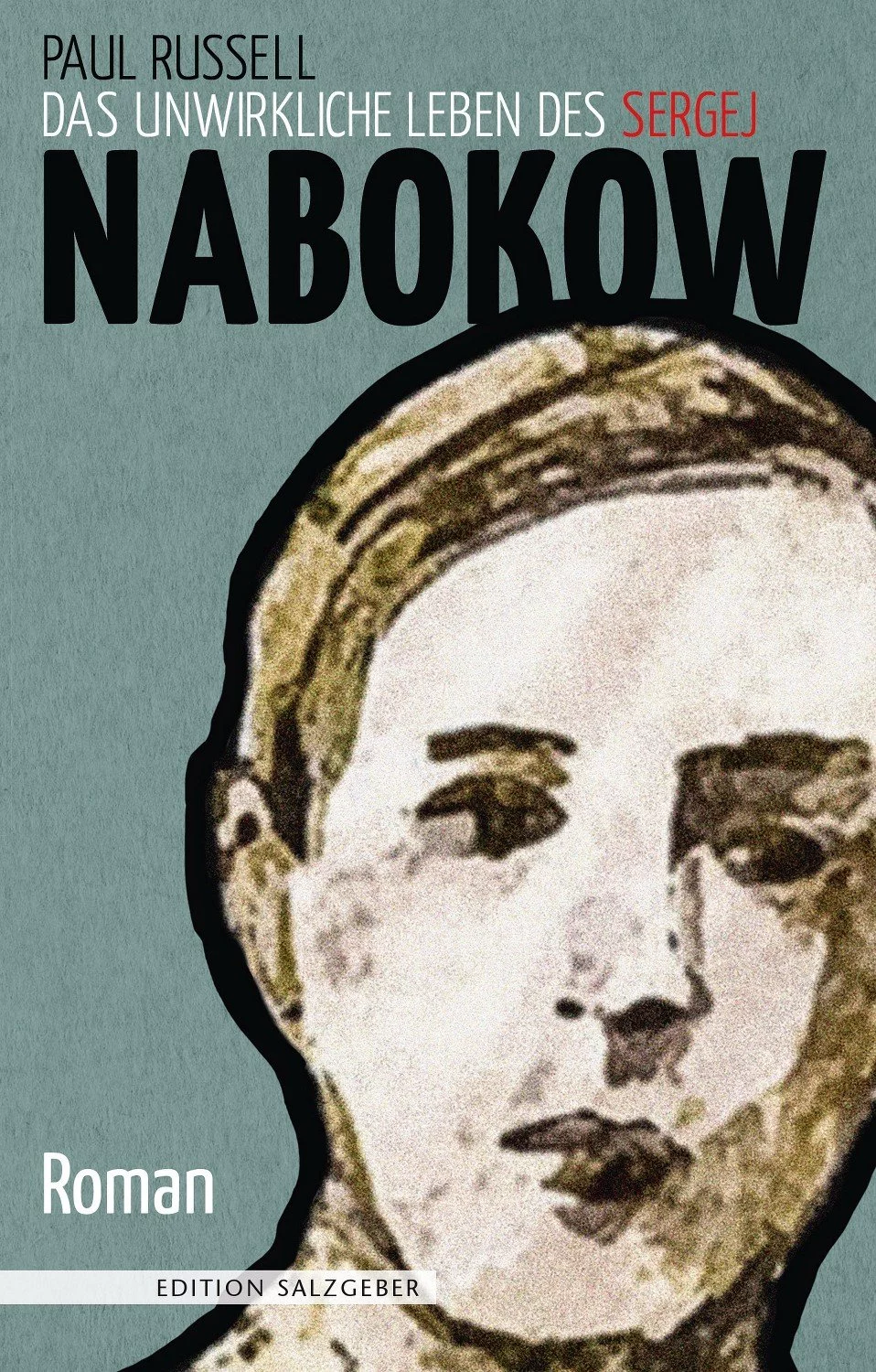

HOME / Buch / Russell/Nabokow

Das unwirkliche Leben des Sergej Nabokow

von Paul Russell

Aus dem Englischen übersetzt von Matthias Frings

Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen, 320 Seiten

Veröffentlchung: Januar 2017

Das unwirkliche Leben des Sergej Nabokow

Eine behütete Kindheit im zaristischen Russland, Flucht vor der Revolution, Ausschweifungen in der Pariser Boheme und Tod im KZ Neuengamme: In nur 45 Jahren (1900- 1945) durchlebt Sergej Nabokow bewegte Zeiten. In seiner aristokratischen Familie ist der unmännliche, stotternde Junge ein Außenseiter, nur ein „Schatten auf dem Hintergrund meiner reichsten Erinnerungen“, wie sein berühmter Bruder Wladimir Nabokow ihn später beschreibt.

Auf seiner Flucht verschlägt es ihn über Cambridge und Berlin nach Paris, wo er schnell Zugang zu den Kreisen um Cocteau, Diaghilew und Gertrude Stein erlangt. Als er schließlich an Opium zu sterben droht, bringt ihn ein Freund auf sein Schloss in Tirol, wo die Nationalsozialisten das Freundespaar 1941 verhaften. Nach kurzer Haft wegen „widernatürlicher Unzucht“ geht Nabokow nach Berlin, wo er als Übersetzer im Propagandaministerium arbeitet. Wegen politischer Äußerungen wird er 1943 ins KZ Neuengamme verbracht, wo er unmittelbar vor Kriegsende entkräftet stirbt.

Wo Sergej Nabokow selbst nur undeutliche Spuren hinterlassen hat, bedient sich Paul Russell zeitgenössischer Quellen, darunter die Romane und Memoiren des berühmten Bruders Wladimir, und seiner Fantasie. So hat er ein ungemein lebendiges Bild dieser Epoche und ihrer Menschen geschaffen, vor allem aber einen packenden und geistreichen Roman.

BIOGRAFIE

PAUL RUSSELL (Jg. 1956) wuchs in Memphis, Tennessee auf. Er promovierte in englischer Literaturwissenschaft und unterrichtet seitdem als Professor am Vassar College in Poughkeepsie, NY. Seit 1987 hat Russell sieben Romane veröffentlicht, von denen zwei mit dem Ferro-Gromley Award for Fiction ausgezeichnet wurden. „Das unwirkliche Leben des Sergej Nabokow“ ist seine erste Veröffentlichung in deutscher Sprache.

LESEPROBE

2 – Sankt Petersburg

Ich wurde am 12. März 1900 als zweiter Sohn von Wladimir Dmitrijewitsch Nabokow und Jelena Iwanowna Rukawischnikow in Sankt Petersburg geboren. Mein Vater war ein hoch geachteter Strafverteidiger, Zeitungsherausgeber und prominenter „Kadett“, wie die zarenkritischen konstitutionellen Demokraten zu dieser Zeit genannt wurden. Meine Mutter stammte aus äußerst reichem Hause, und auch wenn einige der zahlreichen Feinde meines Vaters neidisch wisperten, seine Heirat lasse ein gewisses Maß an Berechnung erkennen, habe ich zwischen ihnen nie etwas anderes gespürt als eine ganz und gar beneidenswerte Liebe.

Da der erste Versuch meiner Eltern, einen Sohn zu bekommen, mit einer Fehlgeburt endete, war ihnen ihr Erstgeborener, Wladimir Wladimirowitsch, umso teurer. Soviel ich weiß, wurde mein Debüt, kaum elf Monate später, weniger enthusiastisch aufgenommen. Im Lauf der Jahre habe ich mich oft gefragt, wie mein Bruder diesen verfrühten Eindringling in sein privates Paradies empfunden haben muss, und bin zu dem Schluss gekommen, dass ein Teil seiner Antipathie mir gegenüber stets in dem Verdacht begründet war, ich verkörpere eine vorschnelle Überarbeitung von Seiten des Schöpfers, die ihn irgendwie in schlechtes Licht setze.

Wie meine Großmutter Nabokowa mir später in unnötiger Aufrichtigkeit erzählte, waren meine Eltern enttäuscht, dass ihr zweiter Nachkomme eine so blasse Kopie ihres Stammhalters abgab. Ich war ein ungewöhnlich teilnahmsloses Kind: kurzsichtig, tollpatschig, trotz mehrerer „Heilungsversuche“ ein unverbesserlicher Linkshänder und mit einem Stottern geplagt, das sich verschlimmerte, je älter ich wurde.

Eine meiner ersten Erinnerungen: Ich muss vier gewesen sein. Russland befand sich im Krieg mit Japan. Meine Mutter, mein Bruder und ich hatten uns mit unserer englischen Gouvernante, Miss Hunt, im Hotel Oranien in Wiesbaden in Sicherheit gebracht, da Vater wegen der sich verschlechternden politischen Lage Zuhause beunruhigt war. Von unserem deutschen Winter habe ich außer dem jungen Mann, der den Lift bediente, kaum etwas im Gedächtnis behalten. Obwohl er kaum älter als fünfzehn, sechzehn gewesen sein kann, erschien er mir als Inbegriff von Männlichkeit. Wie schneidig und hübsch er in seinem goldenen randlosen Käppi aussah, in dem purpurnen Blazer und den engen tiefschwarzen Hosen mit einem einzigen grauen Streifen an jeder Seite seiner langen Beine. Obwohl ich mich selbst nicht daran erinnere, hat man mir erzählt, wie gerne ich mich zutraulich an sein Hosenbein klammerte, wenn er den Lift bediente. Ich war wie der kleine Affe des Drehorgelspielers, der immer wieder vom Hotelpersonal vom Bürgersteig vor dem Eingang verscheucht wurde.

Es war in diesem Winter meiner unschuldigen Vernarrtheit, als mein Bruder mich zur Flucht aus dem Hotel überredete, das er aus irgendwelchen Gründen mehr als Gefängnis denn als Palast empfand. Ich weiß nicht mehr, welche Süßigkeiten oder sonstigen Belohnungen Wolodja mir versprach, aber ich erinnere mich sehr genau an unsere Fahrt vom vierten Stock nach unten, und dass der bezaubernde Liftboy nichts dabei fand, zwei unbeaufsichtigten Kindern freien Zutritt zur Lobby zu gewähren. Als Wolodja schon wegrannte, blieb ich kurz stehen, legte eine Hand auf mein Herz und entbot meinem irritierten Idol ein verzweifeltes „Adieu, mon ami!“, das ich während der Fahrt fieberhaft geübt hatte. Dann lief ich los, um meinen charismatischen Bruder einzuholen, der sich zwischen den Beinen der Gäste durchgeschlängelt und die laute Lobby bereits in Richtung der noch lauteren Straße verlassen hatte.

Der Orgelspieler und sein putzmunterer Affe sahen uns grinsend nach. Die Straße war ein Durcheinander von ratternden Kutschen und elektrischen Straßenbahnen, die furchterregende blaue Funken sprühten. Ich hatte das Oranien noch nie verlassen, ohne von Mutter oder Miss Hunt an der Hand gehalten zu werden. Bis heute staune ich darüber, wie Wolodja in diesem Labyrinth von Straßen genau zu wissen schien, wohin er ging. Ich bemühte mich Schritt zu halten, während er sich mehrmals frustriert umschaute, und mir war klar, dass er es schon bereute, mich überredet zu haben, ihn zu begleiten.

Schnell merkte ich, dass wir uns verlaufen hatten. Ich ließ die dunkelblaue Marinejacke meines Bruders nicht aus den Augen. Der Himmel war trüb und leblos, die Luft kühl und schwer, die Stadt eintönig grau. Nur mein Bruder war ein tanzender Punkt aus Farbe und Energie. Wie lange wir herumliefen, kann ich nicht sagen, aber irgendwann erreichten wir den Fluss, zu dem uns Miss Hunt schon mehrfach in der Kutsche mitgenommen hatte, um auf der Promenade zu flanieren. Am Kai, wo ein Dampfschiff festgemacht hatte, herrschte Tumult, weil gerade die letzten Passagiere an Bord gingen. Ohne eine Sekunde zu zögern betrat Wolodja die Gangway, nur um sofort von einem streng blickenden Mann mit imposantem Schnäuzer aufgehalten zu werden.

„Sir, our parents have already gone on board“, sagte Wolodja im feinsten Englisch. „They will be terribly alarmed if we fail to join them.“

Wolodja sprach die Menge an: „Please, is there an Englishman who can help a fellow countryman?“ Alle starrten diesen strammen Fünfjährigen und seinen verdrucksten Bruder an.

„Why, dear, we’re Americans“, rief eine dicke Lady, die einen kleinen schwarzen Hund im Arm hielt. „By all means, board with me, my child!“

Eingehüllt in ihre schützenden Röcke betraten wir das Schiff.

Wolodja rief „Mama, Papa!“, packte mich bei der Hand und wir rissen uns von unserer temporären Beschützerin los. In diesem Moment schrillte eine Pfeife, das Schiff erzitterte von Bug bis Heck und legte ab.

Ich erinnere mich an die Gemächlichkeit des bleiernen Flusses, als wir die Stadt verließen, deren Häuser bald von Feldern und Weinbergen abgelöst wurden. Ob in Paris, London oder Berlin – wann immer ich in späteren Jahren die langsam anschwellenden Akkorde, die Wagners Rheintöchter ankündigen, hörte, stand ich wieder auf dem Dampfschiff neben meinem mutigen, verrückten, aufregenden Bruder, während Tränen der Angst und des Heimwehs über meine vom Wind geröteten Wangen strömten.

„Was machen wir jetzt?“, jammerte ich.

„Alles“, triumphierte er und breitete die Arme weit aus. „Serjoscha, wir segeln nach Amerika. Wir werden Elefanten schießen und Pferde reiten und wilde Indianer treffen. Stell dir nur vor!“

Am nächsten Anleger wartete ein Polizist und verfrachtete uns in einen Polizeiwagen. Dem Liftboy waren schnell Zweifel gekommen, ob es klug gewesen war, uns allein losziehen zu lassen, und er hatte unsere Flucht gemeldet. Das Hotelpersonal hatte uns erst in dem Moment am Kai aufgespürt, als das Dampfschiff schon außer Rufweite war.

Zurück im Hotel ertrug mein Bruder stoisch was immer unsere Mutter sich als Strafe ausgedacht hatte. Als Vater schließlich von unserem Abenteuer erfuhr, lachte er herzlich. Alle gingen davon aus, dass ich nur der unfreiwillige Mitläufer gewesen war. Die einzige, die einen dauerhaften Schaden davontrug, war die arme Miss Hunt. Weil sie uns aus Unachtsamkeit aus unseren Zimmern hatte entkommen lassen, wurde sie gefeuert, nicht das erste oder letzte Kindermädchen, das durch meinen Bruder abserviert wurde. Was den stattlichen Liftboy angeht: Ich habe ihn nie wieder gesehen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, vermute ich, dass auch er gefeuert wurde.

***