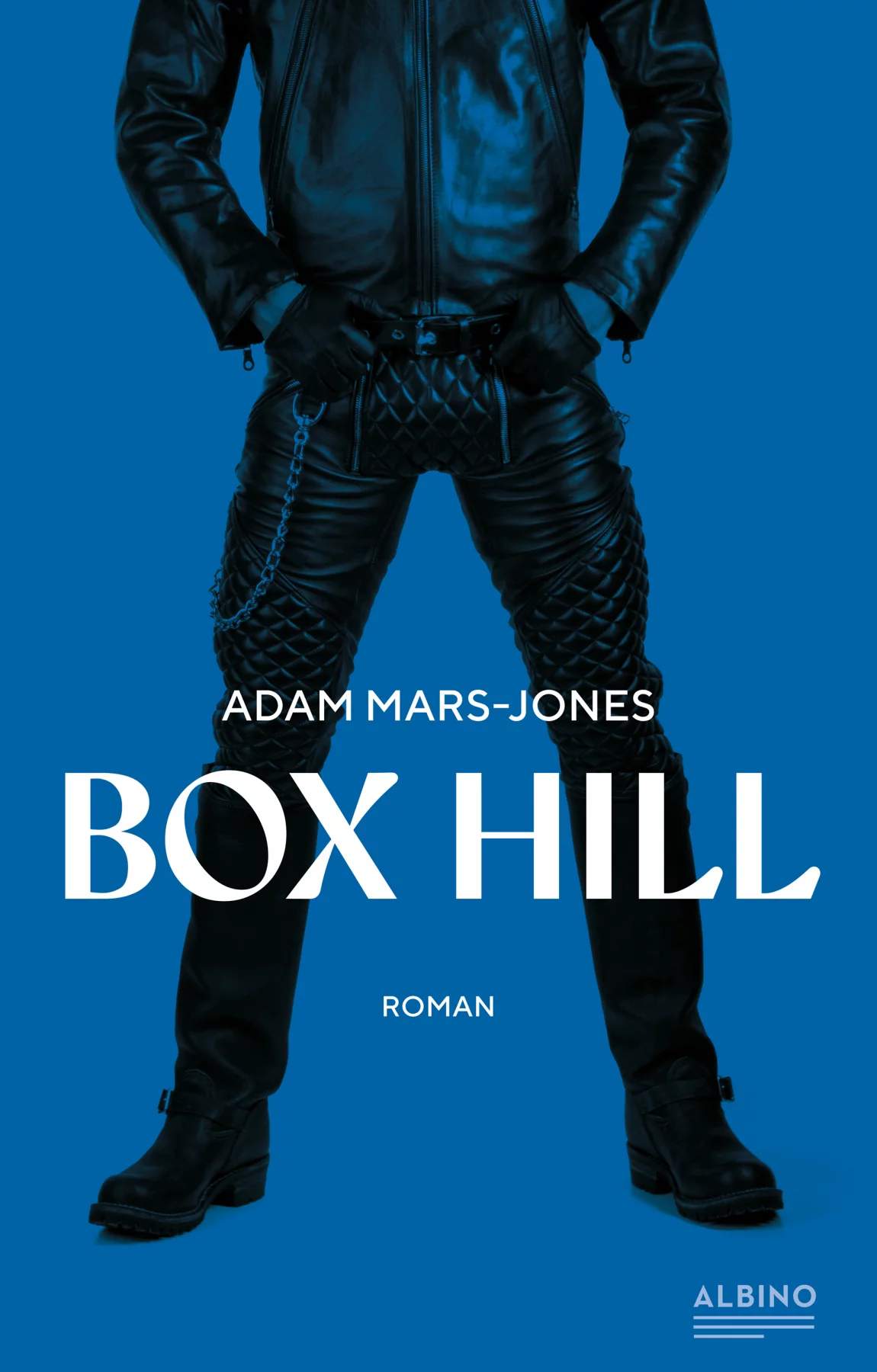

Box Hill

von Adam Mars-Jones

Übersetzt aus dem Englischen von Gregor Runge

Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen, 144 Seiten

Veröffentlichung: März 2022

Box Hill

Surrey County in England, im Jahr 1975: An seinem 18. Geburtstag beobachtet Colin am Box Hill, einem Biker-Treffpunkt südlich von London, neugierig die starken Kerle im Motorrad-Outfit. Noch weiß er nicht, dass dieser Tag sein Leben für immer verändern wird. Bis er wortwörtlich über einen der starken Kerle stolpert: Ray. Die natürliche Autorität des deutlich älteren Mannes mit der Lederkluft übt vom ersten Moment an eine unbezwingbare Anziehungskraft auf Colin aus. Die Folgen sind seine erste sexuelle Erfahrung, seine erste Fahrt auf einer Norton Commando und seine erste Beziehung. Noch am selben Tag zieht er bei Ray ein – der Beginn einer sechs Jahre andauernden, streng reglementierten Zweisamkeit, in der sich die Grenzen zwischen Unterwerfung und Geborgenheit auflösen.

Adam Mars-Jones verbindet in „Box Hill“ die Geschichte einer problematischen SM-Beziehung mit einem großen Panorama der Widersprüchlichkeiten menschlichen Verhaltens. Indem er den Ich-Erzähler Colin die Geschichte mit einem zeitlichen Abstand von knapp zwanzig Jahren erzählen lässt, schreibt er dem Text beiläufig eine Nostalgie ein, die auch den Abgründen des Geschehens eine gewisse Zärtlichkeit zubilligt. Und indem er Ray gleichermaßen als Unterdrücker und als Ikone zeichnet, macht er die Ambivalenz von Colins Gefühlen nachvollziehbar. Das ist sexy und anrührend, traurig und komisch, und entlarvt nicht zuletzt mit einer charmanten Portion britischen Humors das Männerwelt-Idyll der ungebremsten Motorrad-Rennfahrten, drakonischen Machtspielchen und versauten Poker-Runden als Mythos von gestern.

Biografie

ADAM MARS-JONES, geboren 1954, ist Professor für Creative Writing an der Goldsmiths University in London. Er ist Autor mehrerer Romane, u. a. „Pilcrow“, „Cedilla“ und „Batlava Lake“. Als Literaturkritiker schreibt er regelmäßig für die London Review of Books. Seit 2007 ist Mars-Jones Mitglied der Royal Society of Literature. Für „Box Hill“ erhielt er 2019 den Fitzcarraldo Editions Novel Prize.

LESEPROBE

AUSZUG AUS „BOX HILL“ VON ADAM MARS-JONES

Ray sagte nichts, während wir die paar hundert Meter zu seinem Motorrad gingen. Mir fällt kein Wort ein, mit dem ich seinen Gang beschreiben könnte, „schlendern“ trifft es nicht ansatzweise, es sei denn, man denkt sich eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein dazu, eine aus jedem einzelnen Schritt sprechende Autorität. Ein König schlendert nicht. Ich tippelte hinter ihm her, auf Beinen, die sich stämmiger anfühlten als je zuvor, aber ich wollte unbedingt mit ihm mithalten, fürchtete mich allerdings vor dem unvermeidbaren Augenblick, in dem er sich zu mir umdrehen und sagen würde: „Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, dass ich dich mit nach Hause nehme, oder? Guck dich mal im Spiegel an, wenn du dich traust.“ Das musste seine Masche sein, dabei ging ihm bestimmt einer ab. Mich erst in Sicherheit wiegen, um dann meine Träume zu zerschmettern. Aber was auch immer passieren würde, ich wusste, dass ich auf keinen Fall wieder zu Ted gehen, den Schwanz einziehen und mit ihm zurück nach Isleworth fahren würde. Wenn es sein musste, würde ich auf Box Hill pennen. Zusammengerollt im Gebüsch.

Ray hatte seinen Helm am Lenker seiner Maschine hängen gelassen. In den siebziger Jahren musste man nicht ständig fürchten, beklaut zu werden, aber Rays Gewissheit, dass ihm niemand etwas wegnehmen oder sich an seinen Sachen zu schaffen machen würde, fand ich schon damals bemerkenswert. Als könnte er die Dinge mit einer schützenden Aura umgeben und als müsste er sich keine Sorgen machen, dass in seiner Abwesenheit etwas damit passierte.

Zum ersten Mal wurde ich Zeuge seines geheimnisvollen Handschuhrituals. Er zupfte sich das dünne Paar von den Fingern, verstaute es sorgfältig in seiner Jackentasche und holte ein dickeres Paar – fast schon Stulpenhandschuhe – aus seinem Helm, wo er es vertrauensvoll oder das Schicksal herausfordernd aufbewahrt hatte. Sein Helm schimmerte sanft und hatte keine Dellen, anders als meiner (also Teds).

Damals wusste ich nicht viel über Motorräder, und heute weiß ich auch nicht viel mehr, aber Rays schwarze Norton Commando stellte die japanische Maschine, auf der ich mit Ted nach Box Hill gekommen war, schon auf den ersten Blick in den Schatten. Was komisch war. Denn immerhin hatte Teds Maschine, eine Yamaha, die sein ganzer Stolz war, erst ein paar Monate auf dem Buckel und zeigte nur minimale Spuren von Vernachlässigung, während Rays Norton alles andere als neu war. Aber wie das Motorrad, so der Fahrer – das galt für Ted und Ray gleichermaßen. Rays Maschine war vollkommen, wie er selbst, beide verkörperten ein und denselben Superlativ, Ray in Sachen Selbstbewusstsein und Lederkluft, die Norton in Sachen Motorleistung und Chrom.

Als Brillenträger einen Helm aufzusetzen, ist ziemlich kompliziert, vor allem wenn es sich um einen Integralhelm handelt. Wenn man ein Gestell mit gebogenen Drahtbügeln trägt, die rund ums Ohr gelegt werden, halte ich es schlicht für unmöglich. Sogar ich mit meinen starren Bügeln musste daran denken, die Brille abzunehmen. Ich legte sie für einen Moment ins Gras, bevor ich den Helm aufsetzte, um sie anschließend umständlich an Ort und Stelle zu manövrieren.

Bevor ich die Brille abnahm, fiel mir auf, dass die Innenseite von Teds Ersatzhelm, den zu tragen sich vorher wie ein riesiges Privileg angefühlt hatte, voller Haare war, manche halblang und braun, wer weiß von wem, vielleicht von mir, manche lang und blond und mit Föhnwelle, vielleicht von Joyce. Alle Mädchen trugen damals Föhnwelle. Wegen der Partridge Family, Abba und Suzi Quatro. Drei Engel für Charlie standen kurz davor, ihren ersten Fall zu lösen.

Während ich am Kinnriemen herumfummelte, ging Ray um seine Maschine herum. Es wunderte mich, dass er gegen die Reifen trat und mit mürrischer Miene die Bremsen in Augenschein nahm. Später sollte ich begreifen, dass das sein Standardprozedere war, wenn er seine Maschine länger als ein paar Minuten unbeaufsichtigt gelassen hatte. Er war äußerst gewissenhaft, wenn es um seine Sicherheit ging, was zu der Zeit alles andere als üblich war.

Damals verstand ich allerdings noch nicht, dass Ray sich vorbildlich verhielt. In meiner Verunsicherung nahm ich an, dass er, aus welchen Gründen auch immer, zerstochene Reifen oder manipulierte Bremsen befürchtete. Zum ersten Mal kam mir in den Sinn, dass er nicht nur in meinen Augen außergewöhnlich sein könnte (außergewöhnlich deshalb, weil ich noch nie jemanden kennengelernt hatte, der ihm auch nur annähernd ähnlich war), sondern außergewöhnlich in den Augen der Welt. Ich fragte mich, ob er berühmt war, ob ich ihn einfach nur nicht erkannt hatte, und ob er Gefahr lief, Opfer eines Sabotageakts zu werden, sobald er sich mit stinknormalen Leuten umgab. Stinknormalen Leuten auf einem Biker-Treffen in der Nähe von Leatherhead, an einem Montag, der ein Feiertag war.

Als er seine Inspektion beendet hatte und sich zu mir umdrehte, muss ich ein jämmerliches Bild abgegeben haben. Ich hatte mich wieder in meine Jacke gezwängt und den Helm endlich auf dem Kopf. Ich konnte mich atmen hören, obwohl das Visier offen war, und schwitzte so sehr, dass meine Brillengläser beschlugen, und fürchtete, das eingetrocknete Bier könnte kondensieren und meine plattgedrückten Haare würden es aufsaugen. Ich war fest davon überzeugt, dass er sich den denkbar qualvollsten Moment aussuchen würde, um mir zu sagen, dass er seine Meinung geändert hatte, so dass ich mich im Zustand totaler Erniedrigung gleich wieder mit dem Kinnriemen würde abquälen müssen. Aber stattdessen reichte er mir seine Jacke und sagte, dass mir jetzt zwar warm sei, ich sie später aber brauchen würde.

Vielleicht war ihm die naffness meiner Pseudo-Lederjacke peinlich. Das Wort „naff“ stand damals in England hoch im Kurs, für alles, was geschmacklos oder stillos war. Die Popularität des Begriffs war vor allem Prinzessin Anne zu verdanken. Sie benutzte ihn den Reportern gegenüber als Schimpfwort, weil er nicht allzu beleidigend klang. „Naff off!“, sagte sie. Und wenn ein Pferd bei einem Turnier eine schwache Leistung lieferte, war es eben ein naffing hoffnungsloser Fall. Es war wie mit dem piekfeinen Tee, den die Queen trinkt, dem Tee mit dem königlichen Wappen auf der Verpackung. Prinzessin Anne verpasste den Schimpfwörtern „naff off“ und „naffing“ das königliche Wappen.

Mir fiel zum ersten Mal auf, wie abgrundtief naff meine Jacke war. Das Leder war wie Pappe, nicht wie Tierhaut. Vielleicht schämte Ray sich für mich, vielleicht wollte er meinen Missgriff mit seiner Jacke kaschieren, wobei mir das ziemlich weit hergeholt vorkommt. Er ließ sich von den Entscheidungen anderer Leute nicht runterziehen, egal wie fragwürdig sie auch sein mochten. So lief das nicht. Ray hatte mehr Strahlkraft, als er gebrauchen konnte, deshalb lief es genau andersrum – statt sich selbst runterziehen zu lassen, baute er die Leute auf, könnte man sagen.

Ray hatte die Jacke, die er mir gab, nicht getragen, sondern nur als Kissen benutzt, deswegen roch sie auch nicht so stark nach ihm. Trotzdem zog ich sie voller Ehrfurcht an, ohne mich daran zu stören, dass sie viel zu lang und nicht weit genug war, um den Reißverschluss über meinem Bauch zuzubekommen. Das Ding war erstaunlich schwer. Als hätte ich einen uralten Taucheranzug an, wie bei Tim und Struppi.

Ray half mir, die Ärmel umzukrempeln, damit meine Hände zurück ins Licht fanden, aber auch er beugte sich den Tatsachen, was den Reißverschluss anging. Er ließ sich einfach nicht schließen. Rays Atem roch nach Minze. Er sah mir in die Augen und fragte wieder: „Was soll ich bloß mit dir machen?“ Aber diesmal lag in seiner Stimme nicht ein Funken von Ungewissheit. Es klang, als wüsste er sehr genau, was er zu tun hatte. Er sagte es so wie andere Leute sagen: „Hab ich vielleicht Neuigkeiten für dich.“ Nicht wirklich eine Frage.

Ich war versucht, mich aus dem Staub zu machen, bevor ich ihn unweigerlich enttäuschen würde. Natürlich würde er mir hinterherrennen und mir die Jacke wieder abnehmen, aber vielleicht könnte ich wenigstens die Handschuhe mitgehen lassen, die in der Jackentasche steckten und noch die Wärme seiner Finger in sich trugen. Die Handschuhe, die er angehabt hatte, als ich versuchen durfte, ihn zu verwöhnen.

Er warf den Motor an, indem er sich mit einer einzigen effizienten Bewegung in den Sattel schwang und auf den Kickstarter trat. Die Maschine erwachte zu knatterndem Leben. Wenn sich alle so gut darauf verstanden hätten wie Ray, hätte sich der Elektrostarter niemals durchgesetzt.

Ich konnte nicht fassen, wie laut die Norton war. Er schaltete den Scheinwerfer ein, dabei war es noch nicht mal dunkel, noch lange nicht, es war erst später Nachmittag. Ray muss einer der Ersten gewesen sein, die Tag und Nacht mit eingeschaltetem Scheinwerfer fuhren. Natürlich hatten damals noch nicht alle Motorräder eine ausreichend starke Lichtmaschine, um durchgängig mit Scheinwerfer fahren zu können. Aber die Norton schon. Rays Helm war im Gegensatz zu meinem offen, ich konnte seinen Mund und seine Augen sehen, als er mir mit einem Nicken zu verstehen gab, hinter ihm aufzusitzen.

Kurze Beine lassen sich nur schlecht über hohe Motorräder wuchten, aber ich schaffte es dann doch, mich in den Sattel zu hieven. Als ich mich bequem hinsetzen wollte, sah ich zum ersten Mal, seit ich Ray in die Arme gelaufen war, auf meine Knie. Die Hose war ausgebeult und mit Grasflecken übersät. Das erklärte, warum Ted mich so eingehend gemustert hatte, dass ihm Rays unorthodoxer Reißverschluss entgangen war. Meine Knie sprachen Bände.

Ray musste noch hier und da Hand anlegen. Wegen des zusätzlichen Gewichts waren die Spiegel nicht mehr optimal eingestellt, also justierte er sie, während der Motor warmlief, der neuen Last entsprechend. Die neue Last – das war ich…