HOME / Film / Ernest Cole

Als DVD & VoD

Ernest Cole: Lost and Found

ein Film von Raoul Peck

Frankreich/USA 2024, 106 Minuten, englisch-französische Originalfassung mit deutschen Untertiteln

FSK 12

Ernest Cole: Lost and Found

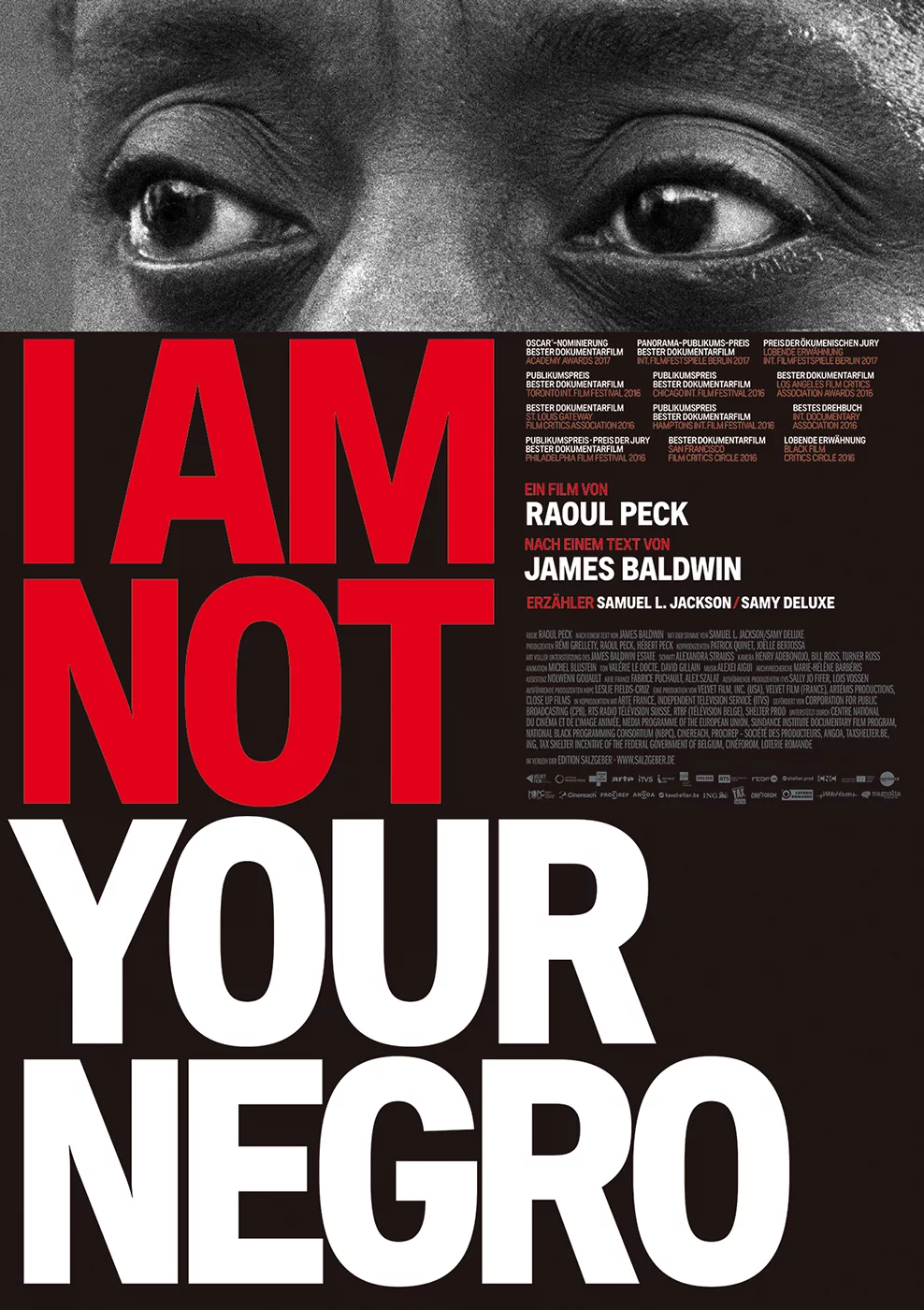

Raoul Peck – Oscar-nominiert für „I Am Not Your Negro“ – kehrt mit einem preisgekrönten Dokumentarfilm auf die deutschen Leinwände zurück: In „Ernest Cole: Lost and Found“ erzählt er die bewegende Geschichte des südafrikanischen Fotografen Ernest Cole, dessen künstlerischer Nachlass, bestehend aus 60.000 Fotonegativen, 2017 in einem schwedischen Banksafe entdeckt wurde. Cole hatte 1967 mit seinem Fotobuch „House of Bondage“ der Weltöffentlichkeit die rassistische Realität in seinem Heimatland vor Augen geführt, geriet in den 80er Jahren allerdings in Vergessenheit und starb 1990 im Alter von nur 49 Jahren in New York.

Mit Coles geborgenen Bildern und Texten rekonstruiert Peck den Lebensweg eines engagierten und bahnbrechenden Künstlers, dessen Werk von der Wut über das Schweigen im Angesicht der Schrecken des Apartheid-Regimes beseelt ist. „Ernest Cole: Lost and Found“ wurde in Cannes mit dem Preis für den Besten Dokumentarfilm ausgezeichnet. Ein Meisterwerk des politisch bewussten Kinos!

Trailer

IM KINO

Interview

Raoul Peck über seinen Film

Welche Bedeutung hatte Ernest Coles Werk für Sie, bevor Sie den Film gemacht haben?

Als Erstes sollte ich sagen, dass ich zwar etwas jünger bin als Ernest Cole, aber immer noch zur gleichen Generation gehöre. Ich erinnere mich also an viele seiner Bilder. Zum Beispiel an das Bild der älteren Frau, die auf der Bank sitzt, auf der „Europeans Only“ steht. Ich wusste aber nicht, dass es von Ernest Cole war. In den 70er Jahren gab es nicht viele anerkannte schwarze Fotograf:innen. Das war eine Seltenheit. Deshalb sind seine Fotos auch so einzigartig.

Ich bin mit dem Kampf gegen Apartheid aufgewachsen. Als ich 17 war, war ich in Berlin und viele Menschen, die sich an diesem Kampf beteiligten, waren im Exil. Der ANC (African National Congress) war im Exil. Verschiedene Befreiungsbewegungen waren im Exil und wir demonstrierten gemeinsam. Ich habe damals mitgeholfen, ein Pamphlet zu schreiben und fotografierte. Die Geschichte von Ernest Cole ist mir also nicht fremd. Im Gegenteil, ich kann mich mit ihr in gewisser Weise identifizieren.

Der Film ist so kraftvoll, auch wegen Ihrer kreativen Entscheidung, Ernest seine eigene Geschichte über den Text erzählen zu lassen. Sie bringen den Zuschauer:innen seine Gedankenwelt mit Hilfe seiner Fotos und seiner Worte nahe, die Sie mit eigenen Texten verflechten.

Ich wollte diese Geschichte nicht durch „Talking Heads“ erzählen – das wäre zu biographisch gewesen. Und ich erzähle keine Biografien, sondern Geschichten. Ich möchte, dass man sich den Film mehrmals anschauen kann, sich auf die Geschichte einlässt und in sie hineingezogen wird. Für so etwas braucht man Charaktere, man braucht Motive, Konflikte, Charakterentwicklung, Erlösung, all das. Da ich auch Drehbuchautor bin, weiß ich, wie man das in der narrativen wie dokumentarischen Form umsetzt. Das wichtigste war, dass Ernest die Geschichte selbst erzählen würde.

Es war mir wichtig zu verstehen, warum er, ein bekannter schwarzer Fotograf aus Südafrika, gewissermaßen verschwand. Wenn ich etwas darüber las, dass Ernest depressiv sei, obdachlos wäre oder an Paranoia litt, wurde ich jedes Mal wütend. Diejenigen, die sowas schrieben, sahen ihn nicht als Menschen und hatten keinen Respekt für ihn als Künstler, der etwas durchmachte. Als ich diese Texte las, dachte ich mir nur: „Ich weiß, dass man nicht obdachlos wird, weil man faul oder verrückt ist.“ Mir war es deswegen wichtig, wirklich zu verstehen, wie er an diesen Punkt gelangt ist, und diese Blackbox von einer menschlichen Seite zu beleuchten.

In Ernest Coles Haut zu schlüpfen, war nicht allzu schwer, denn ich kenne dieses Gefühl, nicht zu Hause zu sein, nicht dazuzugehören. Es begleitet mich schon mein ganzes Leben. Auch seine Depression kannte ich. Ich wusste, wie es sich anfühlt, keinen Schlafplatz zu haben. Als ich in Berlin war, musste ich mir vom einen auf den anderen Tag ein neues Zimmer suchen. Vorort hatte ich keine Familie. Natürlich hatte ich Freund:innen, auf deren Sofas ich schlafen konnte. Aber das ist nicht dasselbe, als die Menschen um sich zu haben, mit denen man aufgewachsen ist. Ich weiß also, was diese Unsicherheit bedeutet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt war, dass ich Ernest auf die Meinungen der meist weißen Expert:innen über seine Arbeit reagieren lassen wollte. Weil ich meine Filme auf intensiver Recherche aufbaue, stoße ich immer auf dieses Problem: Ich treffe all die Expert:innen, lese all ihre Werke, ihre Thesen und stelle fest, dass diese Expert:innen zum Großteil weiß sind. Weiße Journalist:innen, weiße Historiker:innen… Man kommt nicht umhin eine Art Bevormundung festzustellen. Das alles hat etwas Belehrendes. Und das nutze ich in diesem Film.

Wo Sie das gerade sagen: Es ist unglaublich, dass Ernest Coles wirklich eindringliche Fotografien aus den amerikanischen Südstaaten, in denen er Parallelen zwischen der Apartheid und Jim Crow zieht, mit solchem Desinteresse aufgenommen und ganz falsch abgestempelt worden sind. Als etwas, dass nicht aneckt. Dieses falsche Verständnis seiner unglaublichen Fotografien erschreckt.

Diese Pressestimmen sind echt. Dass man sagte, seine Arbeit würde nicht anecken, habe ich mir nicht ausgedacht. Darauf habe ich Ernest dann antworten lassen. Seine Erfahrungen spiegeln dabei meine eigenen wider. Als ich als Schwarze Person offiziell Filmemacher wurde, war einer der wenigen bekannten Schwarzen Regisseure Spike Lee. Es gab nicht viele von uns. In der Generation vorher gab es noch Charles Burnett und Haile Gerima. Sie waren aber so politisch, dass sie von den Medien nicht beachtet wurden. Wir mussten also dafür kämpfen, dass unsere Stimme gehört wurde. Wovor ich mich unter anderem gehütet habe, waren Personen in der Branche, die mir helfen wollten. Denn um ihre Hilfe zu erhalten, musste ich mich ihrem Schutz in gewisser Weise unterordnen – als Künstler:in sollte man nicht akzeptieren, sich ständig an einen „Gate Keeper“ oder eine Vaterfigur wenden zu müssen.

Ernest hat das ebenfalls durchgemacht. Selbst bei seiner tiefen Freundschaft mit Joseph Lelyveld von der New York Times konnte man sehen, dass es Spannungen gab. Man kann diese Beziehung in dem sehr präzisen Postkolonialen Kontext sehen. Die Zeitungen verurteilten die Apartheid, aber nicht konsequent. Sie schrieben immer „Wir müssen die Schwarzen und die Weißen, die die Apartheid bekämpfen, schützen.“ Das ist die gleiche heuchlerische Haltung, wie wenn Ronald Reagan und Margaret Thatcher sagen: „Wir können nicht boykottieren, weil das schlecht für die Menschen in Südafrika wäre.“ Heute boykottiert man Russland. Niemand sagt: „Die armen Russen leiden auch. Ihr könnt Putin bestrafen, aber bestraft nicht die ganze Bevölkerung.“ Ich bin mir dieser doppelten Realität also schon mein ganzes Leben lang bewusst.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie erfahren haben, dass in den Tresoren einer schwedischen Bank 60.000 Negative von bisher unbekannten Fotos von Ernest entdeckt wurden?

Ich war mehr neugierig, diese Bilder zu sehen, als zu erfahren, wie sie entdeckt wurden. Aus Produzent:innensicht war es natürlich ein „Wow!“. Ich wusste, dass die Leute an dieser Geschichte interessiert sein würden. Aber ich wollte diese Bilder vor allem sehen und ihnen zu einem neuen Leben verhelfen.

Dann gibt es noch den Widerspruch, dass diese Arbeiten mehr als 40 Jahre lang als verloren galten. Jemandes Arbeit verschwindet nicht so einfach. Am 7. Mai 2024 hat die Hasselblad Foundation eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der es heißt, dass sie alle Bilder zurückgeben wird, einschließlich der 504 älteren Abzüge, die ich am Ende des Films in den Titelkarten erwähne. Diese älteren Abzüge sind der andere große Skandal. Ich habe im Film absichtlich nicht zu viele Details über sie verraten und ich hoffe, dass die Journalist:innen das aufgreifen werden. Ernest hat diese Bilder selbst gedruckt. Ihr Wert beläuft sich auf 10.000 bis 30.000 Euro pro Bild. Man kann also verstehen, warum Hasselblad an diesen Bildern festhielt. Sie sagen, sie hätten sich all die Jahre um sie gekümmert und seien froh, sie nun zurückgeben zu können. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, was wir im Film sagen: Sie haben den Cole Family Trust erst gedrängt, zu beweisen, dass die Bilder ihnen gehören.

Das sind also die Bilder und einige zusätzliche Materialien, die sie ab dem 7. Mai 2024 zurückgeben wollen. Aber das hat nichts mit den 60.000 Negativen zu tun, die im Tresor der Bank lagen. Wir wissen immer noch nicht, wie sie dorthin gekommen sind. Wer hat sie dort eingelagert? Fragt man Hasselblad, sagen sie, sie wüssten es nicht. Wenn man die Bank fragt, sagen sie, sie wüssten es nicht. Es existieren also keine Unterlagen? Die Wahrheit ist, dass Hasselblad sie in die Bank gebracht hat. Ich kann das nicht beweisen. Aber die Leute, die bei der Bank in leitender Funktion tätig waren, waren zu einem bestimmten Zeitpunkt auch Führungskräfte bei Hasselblad. Schweden ist ein kleines Land, die mächtigen Leute sind dieselben.

Als Stimme von Ernest Cole bringt LaKeith Stanfield die Tiefe des Textes mit großer Ausdruckskraft wider. Wie war der Castingprozess und wie waren Ihre Regieanweisungen an ihn?

Mir war von Anfang an klar, dass Ernest seine Geschichte selbst erzählen würde und ich daher einen Ernest brauchen würde. Mein Ernest sollte Schauspieler sein, kein Erzähler, nicht jemand, der den Text einfach nur monoton abliest. Es musste so sein, wie ich es bei „I Am Not Your Negro“ gemacht habe, mit Samuel L. Jackson als James Baldwin. In sowas liegt der Zauber des Kinos. Wenn man einmal drin ist, ist man drin. Man denkt nicht: „Oh, das ist nicht Ernest.“ Ich hatte also eine Liste von Schauspielern, von denen ich dachte, dass sie seine Stimme sein könnten – und ich habe sie nach den gleichen Kriterien gecastet, die ich anwende, wenn ich einen Spielfilm mache. Wer kann die Seele transportieren? Wer ist echt genug, damit es funktioniert?

Bei Jackson war es offensichtlich, denn er ist politisch ein sehr klarer Mensch. Er ist im Süden der USA aufgewachsen. Er war Theaterschauspieler. Theaterschauspieler:innen verstehen, wie man einen Charakter aufbaut. Und ich brauchte jemanden, der diese Arbeit leistet nur eben in einer Charakterstudie. LaKeith besitzt diese gleichen Qualitäten. Er hat Theater gespielt, und ist ein sehr reifer Mensch. Er ist sehr geerdet und hat eine starke Persönlichkeit. Zudem liebe ich seine Stimme, sie ist sehr unlinear. Sie hat so ein Knistern. LaKeith ist einfühlsam und sensibel. Er erzählte mir, dass er in den letzten vier Jahren angefangen hat zu fotografieren. Er kauft sich Kameras und ist davon wirklich begeistert. Es gab da also schon diese tiefe Verbindung. Über den Film hinweg hat er dann auch eine wirkliche Reise durchgemacht. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er am Ende weinen solle. Das einzige was ich sagte, war: „Von jetzt an ist alles, was aus deinem Mund kommt, Teil der Rolle. Wenn du also deine Stimme verlierst, dann ist das ein Teil davon.“ Wir haben es dann so gemischt, dass man seinen Atem und sein Schweigen hören konnte. Über den Film hinweg sind wir ganz nah an ihm dran. Und als seine Stimme am Ende bricht, hat er im Studio geweint. So etwas kann man nicht unter klinischen Bedingungen erreichen.

Das ist sowohl ein Beweis für seine Größe als Schauspieler als auch dafür, wie authentisch Sie Ernest Coles Stimme in dem Skript wiedergeben. Sie haben eben erwähnt, dass es Ihnen nicht schwergefallen ist, sich in Ernest Coles Haut zu versetzen. Können Sie das genauer erklären? Wie haben Sie das Buch geschrieben, das auf den Aussagen von Familienangehörigen, Freund:innen und Personen basiert, die Ernest nur kurz kannten (wie eine Texttafel zu Anfang des Films erklärt)?

Es war ein sehr organischer Prozess. Ich habe mich nicht eines Tages hingesetzt und drauflosgeschrieben. Es ging Baustein nach Baustein. Das erste, was ich geschrieben habe, war eine Frage: „Wie bin ich an diesen Punkt gekommen?“ Das ist eine tiefe Reflexion, die man erst verstehen muss. „Warum bin ich depressiv? Warum geht es mir nicht gut?“ Das Bild wurde immer voller je mehr ich schrieb und mich mit den Dingen auseinandersetzte, die seine Familie, Freund:innen und Kolleg:innen gesagt haben.

Und gleichzeitig arbeitete ich daran, seine Fotos zu ordnen. Ich benutzte eine App, mit der ich tausend Fotos auf meinem Desktop öffnen konnte und ich begann damit, sie in Gruppen zu sortieren. Es war wie ein Puzzle. Und was macht man, wenn man ein 3000-teiliges Puzzle vor sich hat? Man packt zuerst die grünen Teile auf die eine Seite und die blauen auf die andere. Das ist die grundlegendste Art der Klassifizierung der Dinge und man muss immer irgendwie anfangen. Man kann nicht nur suchen und suchen. Man muss visuelle Gruppen bilden. Eine Sache ergab sich schnell: Paare mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Ich fing an, sie in einer Gruppe zu sammeln. Es waren vielleicht 60 oder 80. Und so entstand die Geschichte. Ich begann zu schreiben, machte mir Notizen, schrieb sie um, so um die 50 Mal, während die Montage voranschritt. Es war wirklich ein Prozess, der mit jedem Schritt verfeinert und verändert wurde.

Bei der Gruppierung der Fotografien sind auch einige weniger offensichtliche Muster zu erkennen. Es gibt da diese Fotografien, die die Blicke zeigen, die auf Ernest zurückgeworfen werden und die manchmal ziemlich befremdlich sind.

Das ist etwas, das mir sofort auffiel. Viele gute Fotografen haben das. Auf den Bildern schaut immer jemand in die Kamera. Ich musste das also dekonstruieren. Wenn Personen in die Kamera schauen, sieht man in ihnen nicht das Opfer, sondern den Menschen. Es ist immer entweder ein kleiner Junge, eine Frau oder ein älterer Mann. Ihr Blick bestimmt den Fokus. Ich war sehr streng bei der Auswahl der Bilder und fragte mich immer: „Wo steht der Fotograf? Was fotografiert er? Warum macht er gerade dieses Foto?“ Über all das muss das Foto Auskunft geben. Man muss es im Bild finden können.

Godard hat diesen Ausdruck: „Ici et Ailleurs“, die Idee von hier und anderswo. Das ist mein Motto. Seit meinem ersten Film richte ich mich danach. Mein ganzes Leben lang bin ich gleichzeitig hier und woanders. Immer wenn ich in Frankreich, in Deutschland, in den USA war, war ich auch in Haiti, auch im Kongo. Und ich konnte die Ähnlichkeit zu dieser Realität auch in Ernests Fotos sehen. Die Leute denken: „Oh, du bist in New York, also bist du glücklich und frei.“ Nein, du trägst all das auf deinen Schultern. Es gibt diese eine Stelle, wo Ernest sagt: „Du trägst den Geruch des Gefängnisses in dir.“ Er geht nicht weg, wenn man nach New York geht. Die Demütigung geht nicht weg. Sie schreibt sich in dich ein.

Es gab auch Gruppen von Fotos, bei denen ich sagte: Südafrika oder New York oder die Südstaaten, man kann den Rassismus dort und den Rassismus hier sehen. Man erkennt die Parallelen. Die Leute vergessen, dass New York in den 60er Jahren im Grunde genommen segregiert war. James Baldwin hat darüber geschrieben – er lebte in Holland, aber nach Manhattan zu gehen fühlte sich an wie in ein fremdes Land zu reisen.

Es hat etwas sehr Eindringliches, wenn man der Vergangenheit zeitgenössisches Filmmaterial entgegenhält. Es lädt uns ein, die Geschichte durch die Linse von heute zu sehen. Was war der Grund für diese thematische und ästhetische Entscheidung?

Ob narrativ oder dokumentarisch, ich versuche immer, Filme zu machen, die all diese Schichten haben, die diese verschiedenen Funktionen erfüllen. Eine davon ist mein eigenes historisches Erinnern zu bewahren und mich immer noch in den aktuellen Kämpfen jener Orte zu engagieren, aus denen ich komme und an denen ich mich gerade befinde. Eine weitere wichtige Funktion ist die Dekonstruktion des Weltarchivs, der Weltgeschichte. In der Weltgeschichte gab es lange hunderte Jahre, in denen man als Schwarzer Mensch keinen Zugang dazu hatte, seine eigene Geschichte zu schreiben. Das ist eine Tatsache. Ich kann es nicht ändern, aber es ist immer noch meine Geschichte. Meine Aufgabe ist es also, diese Spuren zu finden. Und wenn ich sie finde, muss ich sie dekonstruieren. Ich würde nie einen Film machen, der nur von der Vergangenheit handelt. Wenn ich also zeige, dass es immer noch diese Ghettos in der Nähe eines unglaublichen Stadions gibt, das Millionen kostet, dann geht es um die heutige Realität.

Und am Ende, wenn man die Fotos von Mandelas Rede sieht, kann man die auf zwei Arten interpretieren. Man kann sagen: „Wow, jetzt ist es friedlich.“ Aber dann sieht man Menschen an leeren Orten, die nichts tun. Für mich bedeutet das, dass es noch viel zu tun gibt.

Und dann wollte ich den Film mit Ernest beenden, mit seinen humanistischen Ideen. Ich wusste, dass ich das für den Film brauchte. Er hat das letzte Wort und es ist humanistisch. Die menschliche Verbindung, der Blick auf den anderen, ist das, was mir wichtig ist. Damit schloss sich für mich der Kreis.

Was können Sie über Ihre Zusammenarbeit mit Leslie Matlaisane, Ernest Coles Neffen, sagen? Er ist tief in der DNA der Geschichte verwurzelt.

Das ist es, was ich meine – er ist kein „Talking Head“, sondern eine für die Geschichte essentielle Figur. Ohne ihn hätten wir den Film nie so machen können, wie wir ihn gemacht haben. Wir hatten vollen Zugang zu allem: zu allen Negativen, zu den Kontaktbögen, zu Ernests Notizbuch. Ich hatte Zugang zu allen E-Mails und dem Austausch zwischen Hasselblad, der Bank und ihm. Er hat vollständig mit mir kooperiert. Auch wenn einige Personen auf unsere Anfragen nicht reagierten, konnte ich Leslie bitten, sich einzumischen und sie zu kontaktieren. Es war ein wirklich gemeinschaftlicher Prozess. Er kam zweimal nach Paris, um sich den Schnitt anzusehen.

Ich stellte sicher, dass er die Geschichte, die ich erzählen wollte, kannte und dass er mit ihr einverstanden war. Das war mir sehr wichtig. Vor kurzem habe ich ihn angerufen, als ich die Hasselblad-Pressemitteilung sah. Er sagte, er wolle nichts damit zu tun haben, aber jetzt ist sein Bild darauf zu sehen. Er sagte mir, er fühle sich hereingelegt. Er ist dahingefahren, um die Fotos abzuholen. Hasselblad hatte aber ein anderes Ziel. Sie wussten, dass sie dieses Bild mit ihm brauchten. Aber das ist in Ordnung. Das ändert nichts daran, was im Film und im Abspann zu lesen ist. Alles dort ist wahr.

Sie verwenden einige beängstigende Aufnahmen aus den Anhörungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission, in denen man erschütternde Berichte darüber hört, was die Menschen während der Apartheid durchgemacht haben. Diesen Zeugenaussagen schließen beinahe einen der Kreis zu Ernests Arbeit. Können Sie etwas dazu sagen, wie Sie diese Aufnahmen in den Film eingeflochten haben?

Ich wusste, dass ich irgendwann die nackte Wahrheit sehen und zeigen musste: Barbarei, Missbrauch, Folter… Ich habe diese Gefühle durchlebt. Als Steve Biko gefoltert und ermordet wurde habe ich geweint. Für uns war er einer der großen Anführer. Er war wie Malcolm X. Es war wichtig, diese Realität zu zeigen. Das ist auch der Grund, warum ich den Film mit dem Massaker von Sharpeville beginne. Die Leute vergessen solche Dinge. Sie denken, Apartheid sei nur eine Redewendung. Nein, Menschen wurden getötet. Menschen lebten ihr ganzes Leben unter Zwängen, wie Gefangene in ihrem eigenen Land.

Die Männer, die in diesen Szenen sprechen, waren übrigens im ANC engagiert. Sie waren keine Opfer. Sie waren Kämpfer, und es ist wichtig zu zeigen, dass es einen widerständigen Zweig im ANC gab. Deshalb wurden sie gefoltert. In der Presse war überall zu lesen, dass unter der Apartheid Menschen gefoltert und getötet wurden. Frankreich, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und ihre Sicherheitsdienste wussten davon also nichts? Das zeigt auch die Heuchelei dieser Leute. Das ist für mich auch ein Teil des Kreises.

Was hoffen Sie, dass Menschen festhalten, nachdem sie Ernest Coles Geschichte gehört und seine Fotos gesehen haben?

Dieser Film ist mehr als nur die Geschichte von Ernest Cole selbst. Ich hoffe, dass Zuschauer:innen lernen, kritisch mit dem umzugehen, was ihnen aufgetischt wird und die Narrative, die sie umgeben, zu dekonstruieren beginnen. Dieser Blick sollte auf alles angewendet werden. Ernest Cole ist nur ein Beispiel. Man könnte das für viele Künstler:innen tun, viele Schwarze Künstler:innen, in Südafrika, in den USA, in Europa. Man sollte die Institutionen in Frage stellen, die als „Gate Keeper“ fungieren und derzeit als Retter dieser Werke angesehen werden. Sie müssen in Frage gestellt werden. Es gibt im Moment eine große Bewegung, die alle Güter in ihre Ursprungsländer zurückführen will. Für mich steht dieser Film in der Tradition dieser Bewegung.

Die andere Geschichte, die ich den Menschen nahebringen möchte, sind die Schicksale der im Exil lebenden Menschen und die Geflüchteten weltweit. Menschen verlassen ihre Heimat nicht, weil sie in den Westen wollen. Das ist eine Lüge. Menschen verlassen ihr Geburtsland, weil sie keine andere Wahl haben. Niemand will dort leben, wohin er gebracht wurde. Alle sagen: „Ich möchte eines Tages in meine Heimat zurückkehren können.“ Wissen Sie, wie viele von ihnen in ihrer Heimat ein Haus bauen, in der Hoffnung, sich dort zur Ruhe setzen zu können? Und natürlich passiert das in den meisten Fällen nicht. Ich selbst habe das Haus meiner Großmutter wiederaufgebaut und immer gehofft, dorthin zurückkehren zu können. Aber angesichts der politischen Lage ist das kaum möglich. Es geht also nicht nur um Ernest Cole. Es gibt ein ganzes Gedankengebäude um seine besondere Geschichte herum.

Biografie

RAOUL PECK (Regie & Buch) wurde 1953 in Port-au-Prince, Haiti geboren. Nach seiner Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur arbeitete er als Journalist und Fotograf und studierte schließlich Film an der Deutschen Film- und Fernsehakademie (DFFB). Der internationale Durchbruch gelang ihm 1991 mit dem Dokumentarfilm „Lumumba: Tod des Propheten“. 1996 und 1997 war Peck Kulturminister in Haiti.

Pecks vielschichtiges Werk umfasst die Filme „Der Mann auf dem Quai“ (Wettbewerb, Cannes 1993), „Lumumba“ (Directors’ Fortnight, Cannes 2000), „Als das Morden begann“ (Wettbewerb, Berlinale 2005), „Moloch Tropical“ (TIFF 2009, Berlinale 2010) und „Mord in Pacot“ (TIFF 2014, Berlinale 2015). 2002 war er Mitglied der Berlinale-Jury, 2012 der Jury des Festivals von Cannes. Im Jahr 2001 verlieh ihm die Human Rights Watch Association den Irene Diamond Lifetime Achievement Award für sein Engagement für die Menschenrechte.

2017 wurde „I Am Not Your Negro“, sein Dokumentarfilm über den Schriftsteller James Baldwin, für einen Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert. Der Film gewann Publikumspreise in Toronto und auf der Berlinale und wurde mit dem BAFTA und dem Cesar für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet. Sein Film „Der junge Karl Marx“ feierte ebenfalls 2017 Premiere auf der Berlinale. Die vierteilige Miniserie „Rottet die Bestien aus!“, die für HBO produziert wurde, bietet eine Gegenerzählung zur weißen, eurozentrischen Geschichte an und wurde 2022 mit einem Peabody Award ausgezeichnet.

1989 gründete Peck seine eigene Firma Velvet Film, die in den Vereinigten Staaten, Frankreich und Haiti tätig ist. All seine Dokumentarfilme, Spielfilme und Fernseharbeiten wurden von Velvet Film produziert oder koproduziert.

Filmografie (Auswahl):

1987

„New York ist nicht Haiti“

1990

„Lumumba: Tod des Propheten“ (Dok.)

1993

„Der Mann auf dem Quai“ (Dok.)

1994

„Haiti – Le silence des chiens“ (Dok.)

1994

„Desounen: Dialogue with Death“ (Dok.)

1998

„Nicht aus Liebe“ (Dok.)

2000

„Lumumba“

2001

„Profit, nichts als Profit!“ (Dok.)

2005

„Als das Morden begann“

2006

„L’affaire Villemin“ (TV-Serie)

2009

„Lehrjahre der Macht“

2009

„Moloch Tropical“

2012

„Haiti: Tödliche Hilfe“ (Dok.)

2014

„Mord in Pacot“

2016

„I Am Not Your Negro“ (Dok.)

2017

„Der junge Karl Marx“

2021

„Rottet die Bestien aus!“ (Serie, Dok.)

2023

„Silver Dollar Road“ (Dok.)

2024

„Ernest Cole: Lost and Found“ (Dok.)

Credits

Crew

Regie

Raoul Peck

Buch

Ernest Cole, Raoul Peck

Kamera

Wolfgang Held, Moses Tau, Raoul Peck

Schnitt

Alexandra Strauss

Musik

Alexeï Aïgui

Ton

Stéphane Thiebaut

Tonschnitt

Ayneruc Devoldère

Dokumentarische Beratung

Marie-Hélène Barbéris

Supervising Producer

Laurence Lascary

Mit besonderer Unterstützung durch

Leslie Matlaisane & The Ernest Cole Family

Produzent:innen

Raoul Peck, Tamara Rosenberg

Cast

Stimme Ernest Cole

LaKeith Stanfield

Eine Produktion von Velvet Film (Frankreich), Velvet Film Inc. (USA)

in Koproduktion mit Arte France Cinéma

unter Beteiligung von Arte France – Society and Culture Unit

unterstützt von Canal+, Netflix und dem National Center for Cinema and Animated Image

in Verbindung mit mk2 Films

im Verleih von Salzgeber