Jetzt im Kino

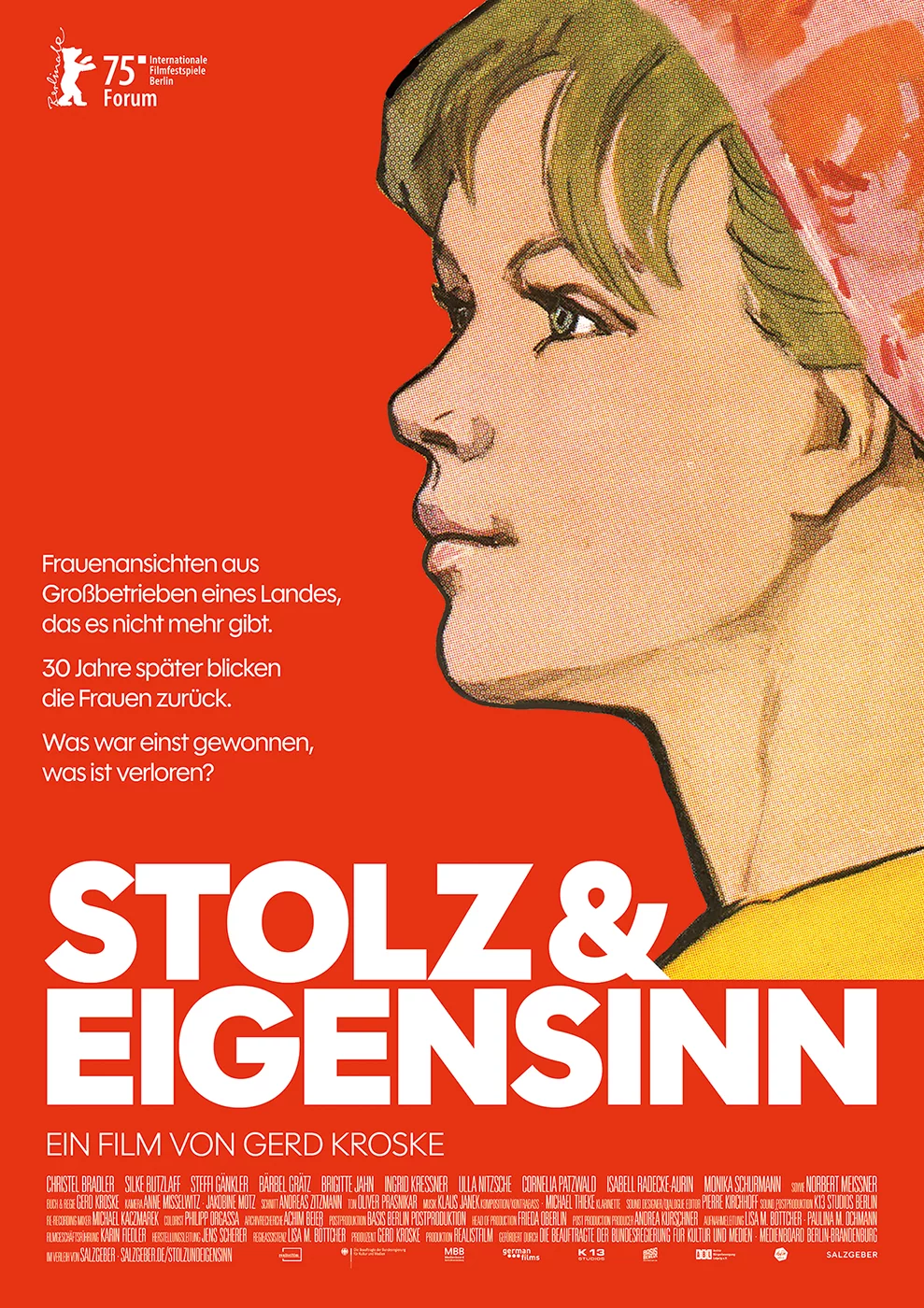

Stolz & Eigensinn

ein Film von Gerd Kroske

Deutschland 2025, 113 Minuten, deutsche Originalfassung; auch als deutsche Fassung mit englischen Untertiteln

Kinostart: 9. Oktober 2025

FSK 0

Stolz & Eigensinn

Deutschland unmittelbar nach der Wende. Die zweite große Entlassungswelle hat den Osten erreicht. Frauen aus den ehemaligen Industrie-Großbetrieben der DDR erzählen mit heute überraschender Selbstverständlichkeit über sich und die persönlich erlangte Unabhängigkeit durch ihre Arbeit. Selbstbewusst und emanzipiert teilen sie ihr Erstaunen darüber, dass plötzlich nur noch Männer ihre Arbeiten machen sollen. Sie erzählen auch von den einstigen Utopien, die es heute nicht mehr gibt. Zudem sehen wir Aufnahmen aus ihrem Arbeitsalltag in längst verschwundenen Industriegebäuden und Braunkohle-Zechen. Auf alten U-matic-Bändern aus den Beständen des ehemaligen Leipziger Piratensenders KANAL X sind die Interviews erhalten.

Über 30 Jahre später hat Gerd Kroske („SPK Komplex“, „Striche ziehen“) diesen filmischen Schatz aus dem Archiv geborgen und die Arbeiter:innen von damals wiedergefunden. Einer Versuchsanordnung gleich, wird das alte Material im Split-Screen von den Frauen neu kommentiert und hinterfragt. „Stolz und Eigensinn“ ist eine mediale Einkreisung, die eine Lücke schließt und Frauen porträtiert, die sich ihren Stolz und Eigensinn bis heute bewahrt haben. Was wurde einst gewonnen? Was ist verloren? Was ist geschehen?

Trailer

Im Kino

Interview

Für Deinen Film greifst Du auf alte U-matic-Bänder aus den Beständen des ehemaligen Leipziger Piratensenders KANAL X zurück, der unmittelbar nach der Wende Industriearbeiterinnen in den ehemaligen Großbetrieben der DDR interviewt hat. Wie bist Du auf das Material aufmerksam geworden?

Das ist ein wirklicher Zufallsfund. Ich saß im Herbst 2023 im Archiv der Bürgerbewegung e.V. Leipzig an Recherchen für einen anderen Stoff, als mich ein Archivar ansprach und mir erzählte, dass er gerade ein Riesen-Konvolut an Sendebändern des in Wendezeiten aktiven Piratensender KANAL X digitalisiert. Es stellte sich dann heraus, dass auch mein Film „Kehraus“ aus dem Frühjahr 1990 dort über den Sender ging. Nun wusste der Archivar nicht, wie mit der Rechtesituation umzugehen sei, und er wollte meinen Film von den Unikaten löschen. Ich war aber derart begeistert von dieser Piratenaktion, dass ich ihm die Rechtelage erklärte und vorschlug, er solle das einfach so vermerken. Er war wohl sehr erleichtert über meine Reaktion. Kurz danach stellte er mir Material aus dem Jahr 1994 vor: Rohmaterial von Interviews mit Industriearbeiterinnen. Diese waren für einen Film mit dem Titel „Früher waren wir gut genug“ von Norbert Meissner und Bärbel Minx im Jahr 1994 geführt worden. Die Souveränität, mit der sich die Frauen aus der Industrie in Erwartung der zweiten großen Entlassungswellen, die damals im Osten durchs Land fegten, artikulierten, beeindruckte mich sehr. So entstand die Idee, diese Frauen wiederzufinden, um mit ihnen über die unerzählte Lücke zu sprechen.

Was dachtest Du, als Du das Material zum ersten Mal gesehen hast? Welche Fragen haben Dich besonders gereizt?

Gereizt hat mich einerseits das vergängliche, raue analoge Material, das bereits begann, sich aufzulösen. Darin sind Zeilensprünge, Bildrauschen etc. zu sehen, ganz anders als in den heutigen hochpixligen Formaten. Dem Material ist sozusagen das Alter eingeschrieben. An den Fragestellungen hat mich die zu erzählende Lücke gereizt, denn zwischen den Aufnahmen von 1994 und Heute sind ja 30 Jahre vergangen. Da ist eine Menge passiert, mehrere hunderttausend Industriearbeitsplätze von Frauen sind verschwunden. Mich interessierte: Was hatten diese Frauen einst, noch arbeitend, für sich gewonnen? Und was war für sie verloren gegangen?

In welchem Zustand war das Material? Musstest Du es technisch aufwendig nachbearbeiten?

Wir mussten das Material zunächst soweit aufarbeiten, dass wir es den Frauen beim Drehen zeigen konnten. Das hieß, es einzukürzen, also kürzere Takes davon zu haben. Meist war das Material durch unterschiedliche Einspielungen asynchron, aber so etwas lässt sich leicht beheben. Und von Anfang an gab es die Idee, das alte und das neu zu drehende Material auch im Splitt-Screen zu zeigen. Deswegen haben wir auf technisch aufwendige Nachbearbeitungen verzichtet. Die Unterschiede im Material sollten sichtbar erhalten bleiben. Der Erstgedanke war übrigens, eine Installation daraus zu machen. Diese entsteht aber erst noch.

Du hast Dich dann auf die Suche nach den interviewten Frauen gemacht. Hast Du alle gefunden, die Du findest wolltest? Und waren alle gleich bereit, sich noch einmal interviewen zu lassen?

Es war nicht ganz so einfach, da nur noch rudimentäre Notizen zu den alten Aufnahmen existierten. Wenn man aber eine frühere Wohnadresse kennt, kann man bei den Einwohnermeldeämtern nachfragen. Manchmal hatten wir auch da Glück. Aber eigentlich galt (mit Ausnahmen) die alte Regel, dass Menschen ab einem bestimmten Alter in einem Umkreis von 50 km wiederauffindbar sind. Es gab drei sehr harsche Absagen, die weniger mit unseren Anfragen als vielmehr mit den erlebten Lebensenttäuschungen zu tun hatten. Wir dachten schon, dass das passieren könnte – und haben das natürlich vollkommen respektiert. Einige Frauen blieben unauffindbar, meist weil auch deren frühere Arbeitsstätten nicht mehr existierten. Die Bereitschaft bei den aufgefunden Frauen, sich noch einmal Dreharbeiten auszusetzen, muss man sich natürlich erarbeiten, d.h. es muss sich ein Vertrauen herstellen.

Hat Dich irgendeine Reaktion der Frauen auf das alte Material besonders überrascht?

Mich hat überrascht, wie präzise die Erinnerungen waren. Es bedurfte oft nur ein Anstubsen, und alles war wieder da. Geholfen hat dabei natürlich die Verwendung des alten Materials. Zuweilen kommentieren sich die Frauen beim Schauen der Aufnahmen von früher selbst. Über diese Momente habe ich mich sehr gefreut. Ich konnte mir ja nicht sicher sein, dass meine filmische Idee tatsächlich aufgehen würde. Ist sie aber zum Glück.

Gibt es in Deinen Augen jenseits der individuellen Biografien Grunderfahrungen, die jede dieser Frauen gemacht hat?

Die erste gemeinsame Grunderfahrung war die eines selbstbestimmten, finanziell unabhängigen Lebens, das durch sehr intensive Schichtarbeit geprägt war. Dass die Frauen aus dieser Position heraus dann gravierende Abwertungserfahrungen machen mussten, hat bei allen Spuren hinterlassen. Dass sie dennoch damit heute zumeist souverän umgehen können, beeindruckt mich sehr. Es gab zu Wendezeiten eine soziologische Erhebung über den gesellschaftlichen Stand der Frauen in der DDR mit dem Titel „Frauenreport 1990“; die Publikation wurde nach der Wiedervereinigung eingestampft. In der Bibliothek der Stiftung Aufarbeitung findet sich noch ein Exemplar (Sign. 2002/2766). Wenn man da hineinliest, lässt sich erahnen, wie groß die Einbußen tatsächlich waren und sind.

„Stolz und Eigensinn“ – der Titel lehnt sich halb an Jane Austens Liebesroman „Stolz und Vorurteil“, halb an Oskar Negts und Alexanders Kluges dreibändige Kulturgeschichte des Arbeitsvermögens, „Geschichte und Eigensinn“, an. Wieso diese ungewöhnliche Titelehe?

„Geschichte und Eigensinn“ ist ein zu Unrecht vergessenes Buch. Es liest sich heute noch einmal ganz anders als vor 35 Jahren, als ich es mir von meinem ersten Westgeld gekauft habe. Der Titel für den Film entsprang aber eigentlich direkt aus dem Material, das wir gedreht und aufgefunden haben. Dass auch noch die richtigen Referenzen dazu passen, ist umso schöner.

Wie mit vielen anderen Deiner Filme schließt Du auch in „Stolz & Eigensinn“ eine mediale Lücke: hier die Darstellung der Abwertungserfahrungen von Frauen, die in der DDR ihre Arbeitsbiografien begonnen hatten. Wieso gibt es im deutschen Film noch immer so vielen blinde Flecken, wenn es um Vergangenheits- und Zustandsbefragung im Umfeld und Nachleben der DDR geht?

Diese blinden Flecken entstehen meiner Meinung nach besonders dadurch, dass unter denjenigen, die über das Wehe und Wohl solcher Stoffe entscheiden, zumeist niemand ist, der eine Ost-Sozialisierung mitbringt. Ich hatte sodann nicht einmal mehr Lust, in Fernsehredaktionen um deren Beteiligung anzufragen. So ein Film passt einfach nicht in deren schlichte Formatierung. Und natürlich wird es schwierig, wenn man den Bereich der gängigen Klischees über den Osten verlässt. Ich verzichte ja bewusst auf die gängige Mimikry der taffen Ost-Mädels, und es würde mir im Traum nicht einfallen, hier eine Ost-Hitparade als Filmmusik zu unterlegen. So enttäusche ich natürlich die Erwartungen – ganz bewusst. Mich interessieren die Vorgänge, Prozesse, Stimmungen und Gesichter von Menschen. Die Orte, an denen sie leben und die von Umbrüchen geprägt sind. Und wie Menschen sich aus historischen Verwerfungen losmachen. Ja, insofern schließe ich da eine mediale Lücke.

Biografie

GERD KROSKE (Regie & Buch) wurde geboren in Dessau/DDR. Lehre als Betonwerker. Telegramm-bote. Jugendkulturarbeit. Studium der Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin und Regie an der HFF „Konrad Wolf“, Potsdam-Babelsberg. Arbeit als Autor und Dramaturg im DEFA-Dokumentarfilmstudio (1987-1991). Zusammenarbeit mit den Regisseuren Jürgen Böttcher, Helke Misselwitz und Volker Koepp. Eigene Regiearbeiten ab Herbst 1989. Freischaffender Autor und Regisseur seit 1991. Verschiedene Jury- & Lehrtätigkeiten für Film. Produzent bei realistfilm seit 1996.

Filmografie:

2025

„Stolz & Eigensinn“

2018

„SPK Komplex“

2015

„Grenzpunkt Beton“

2014

„Striche ziehen“

2010/12

„Heino Jaeger – look before you kuck“

2009

„Schranken“

2005/7

„Wollis Paradies“

2006

„Die Stundeneiche“

2006

„Kehraus: wieder“

2003/4

„Autobahn Ost“

1999/00

„Der Boxprinz“

1996/97

„Kehrein, Kehraus“

1996/97

„Galera“

1993/94

„Vokzal – Bahnhof Brest“

1993

„Kurzschluss“

1991

„Kurt oder Du sollst nicht lachen“

1991

„Kluge Frauen, helle Mädchen“

1990

„Kehraus“

1990

„La Villette“

1989

„Leipzig im Herbst“

Credits

Crew

Regie & Buch

Gerd Kroske

Kamera

Anne Misselwitz, Jakobine Motz

Schnitt

Andreas Zitzmann

Ton

Oliver Prasnikar

Regieassistenz

Lisa M. Böttcher

Musik

Klaus Janek (Komposition/Kontrabass), Michael Thieke (Klarinette)

Schnittberatung

Karin Schöning

Archivrecherche

Achim Beier

Aufnahmeleitung

Lisa M. Böttcher, Paulina M. Ochmann

Filmgeschäftsführung

Karin Fiedler

Herstellungsleitung

Jens Scherer

Edit Suite Support

Bernhard Kübel

Visual Effects

Olaf Voigtländer

Sound Post Produktion

K 13 Studios Berlin GmbH

Re-recording Mixer

Michael Kaczmarek

Sound Designer & Dialogue Editor

Pierre Kirchhoff

In-house Producer

Wie Chung Chen

Postproduction

Berlin Postproduktion

Head of Production

Frieda Oberlin

Post Production Producer

Andrea Kürschner

DI Engineer

Mario Berger

Colorist

Philipp Orgassa

Produzent

Gerd Kroske, realistfilm

Mit

Silke Butzlaff (Geräteführerin, Welzow-Süd), Steffi Gänkler (Schuhfacharbeiterin, Weißenfels), Ingrid Kreßner (Geräte-u. Anlagenfahrerin, Borna), Bärbel Grätz (Brückenfahrerin, Welzow-Süd), Ulla Nitzsche (Chemikerin, Leuna), Brigitte Jahn (Industrie-Meisterin, Großzössen), Christel Badler (Chemikerin, Leuna), Cornelia Patzwald (Polymir-Anlagenfahrerin, Leuna), Monika Schurmann (Lokführerin, Spreetal), Isabell Radecke-Aurin (Sammlungsleitung, Schuhmuseum Weißenfels), Markus Liers (Lokführer, Schwarze Pumpe), Norbert Meissner (Videokünstler, Leipzig)

Eine Produktion von realistfilm

gefördert durch Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Medienboard Berlin-Brandenburg

im Verleih von Salzgeber